Por Agustín Montenegro

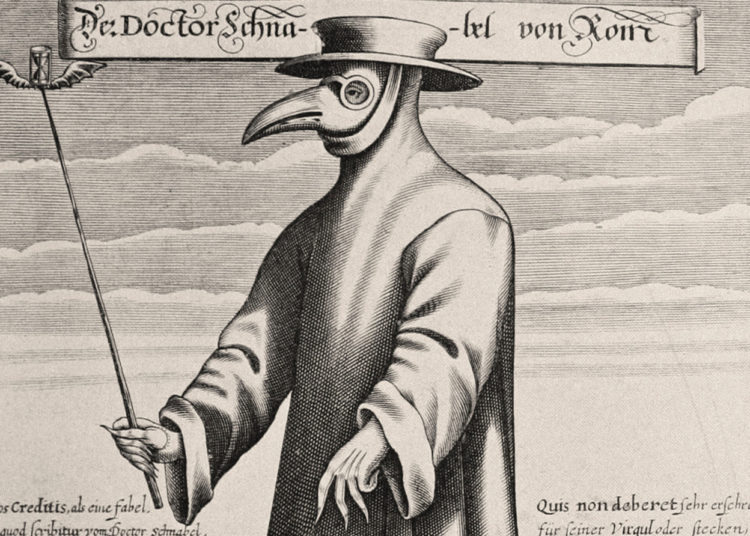

Ese sujeto oscuro, con pico de pelícano, antiparras, y sombrero, es conocido como el Médico de la Peste. Se dice que así vestía el que trataba a los enfermos de la peste negra en el medioevo, aunque, si bien atractiva, esta cronología es imperfecta: el traje se atribuye al siglo XVII, y su invención a Charles de Lorme, médico de cabecera de varios reyes de Francia, incluidos Luis XIII y IV. En el largo pico, el Médico de la Peste colocaba diversas hierbas aromáticas que protegían, supuestamente, de los aires putrefactos que (se pensaba) contagiaban enfermedades. Es una máscara reconocida de la Comedia del Arte, y habitual en los carnavales venecianos. Es, también, una primera aproximación a lo que significaría una máscara: en aquel momento máscara protectora, luego festiva, pero en ambas instancias, francamente terrorífica.

En el relato “El rey de la máscara de oro” los reyes se ven obligados a cubrir su rostro con una máscara[1]. A la vez, tampoco tiene permitido (a causa de las prevenciones del oráculo) observar los rostros de los hombres y de las mujeres a su alrededor. La corte, por lo tanto, cuenta con los habituales personajes, imprescindibles para cualquier rey: los sacerdotes llevan graves máscaras de seriedad, los bufones, sonrisas fijas y desencajadas, y las mujeres bellos rostros sobre sus verdaderos rostros ocultos. Un día, un mendigo llega a la corte con su rostro descubierto y sus ojos ciegos, y le advierte al rey: las máscaras de los bufones, los sacerdotes y las doncellas esconden su opuesto. Con el fin de preservar las sorpresas del cuento, no diremos qué sucede después de la visita del mendigo, ni qué lleva el rey de la máscara de oro detrás de su propia máscara. Sí diremos que el cuento[2] del francés Marcel Schwob (1867-1905) presenta la segunda idea de lo que implica una máscara: ese artefacto que presenta a la realidad un rostro fijo, ficticio y que, casi por necesidad, oculta la verdad de las cosas. Lo que no es poco, ya que propone, por lo menos, que existe una verdad (la de los rostros tal y como son) y que existe una especie de vida ficticia e inmóvil (como era habitual a la realeza), vida vivida por los reyes de la estirpe del protagonista, que heredero tras heredero deben ocultar sus rostros detrás del sólido y brillante oro.

Schwob había leído de joven al autor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849) y retuvo de sus lecturas, entre otras cosas, el clima de desesperación y horror que surge de lo profundo del corazón de los hombres[3]. En 1842, Poe había escrito otro cuento sobre una máscara, esta vez, sí relacionada (como la del Médico de la Peste) a una plaga: el conocido relato “La máscara de la Muerte Roja”. La historia es un motivo típico de lo gótico medieval que no es extraño a nuestros días: la Muerte Roja, una peste devastadora, asola la región, y el príncipe Próspero decide recluirse en una de sus abadías con recursos económicos y humanos decidido, no solo a sobrevivir, sino a pasarla bien: “Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior”, dice el narrador.

Al sexto mes, Próspero decide hacer, cuándo no, un baile de máscaras. La narración describe ese baile así: “Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarre, algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia”. Es decir, una clásica orgía festivalesca, digna de un duque medieval. Y sus asistentes eran, ni más ni menos, que una “muchedumbre de pesadilla”.

A medianoche aparece una figura enmascarada que llama la atención de todxs. Aún en las orgías más depravadas, parece decir Poe, hay límites de cierto “buen gusto” que no se cruzan, y este visitante los ha cruzado: porque su máscara, llena de heridas y pústulas, emula los rasgos de un rostro enfermo de la “Muerte Roja”, y sus vestidos parecen manchados de sangre. Lxs lectorxs avivadxs entenderán qué sucede, porque esa clave está directamente en el título: en el relato de Schwob, el rey tenía un rostro verdadero y la máscara oculta esa verdad. El dilema del rey será, por supuesto, qué le ocultan los demás, y qué oculta él de sí mismo. En el de Poe, la máscara emula y hace visible aquello que los divertidos orgiásticos, con Próspero a la cabeza, se rehusaban a ver.

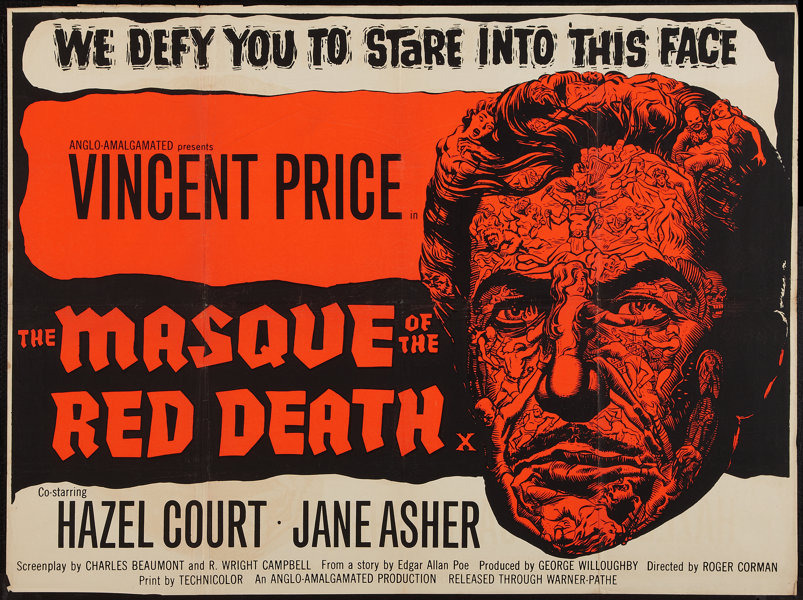

A principios de los años sesenta, Roger Corman, el épico director del bajo presupuesto hollywoodense, adaptó ocho historias de Poe, entre las que se incluye el relato mencionado. La mayoría son con el terrorífico Vincent Price y a mi juicio, algunas son obras maestras. Para pasar una noche horrenda y divertida, aquí está La máscara de la muerte roja, subtitulada y en HD.

Hay, sin dudas, algo ominoso en el hecho de vestir una máscara, por lo menos en esta línea, que hace que esta escena tenga variaciones y reescrituras. Una de las más cautivantes es la de Stanley Kubrick en Ojos bien cerrados (1999), que narra una crisis de deseo, celos y ambiciones de una exitosa y bella pareja interpretada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Para lxs que no la vieron, una advertencia: ¡no es una película para calentarse! Si quieren entender algo de lo que proponía Poe con un “baile de máscaras”, pueden ver una de sus grandes escenas acá (ojo, que “espoilea”). En esta época de espías berretas (o al menos poco glamorosos), cabe destacar que el propio Cruise no es ajeno al uso de este tipo de elementos, ya que la serie de películas Misión imposible hace un uso magnífico de máscaras perfectas. Si algunx tiene una duda, la bondad de Internet nos entrega un video de muchas de las escenas en las que los personajes se quitan las máscaras. Es, por supuesto, arruinarse un momento sin igual, por lo tanto, no recomiendo verlo sin haber visto las películas. En este caso, las máscaras siempre ocultan la verdad.

Ahora, si retomamos a Poe, la máscara puede esconder (nadie sabe quién es el visitante), pero también tiene la capacidad de mostrar. Es, sin dudas, la capacidad que tiene la representación, y por eso el símbolo del arte teatral es la doble máscara de la Tragedia y la Comedia, es decir, los bufones y los sacerdotes del cuento de Schwob. Por eso, a su vez, el Médico de la Peste nos muestra algo siniestro aún desligado de su nauseabundo medioevo.

En eso parecía pensar el dramaturgo y escritor irlandés Oscar Wilde cuando dijo, en El artista como crítico: “Dale a un hombre una máscara y te dirá la verdad”. La visión modernista de la conformación de las naciones dirá que en ese concepto se funda nada más y nada menos que la identidad de una nación (y de los nacionalismos). Habiendo podido deshacerse de la dominación imperial (el caso de Irlanda es paradigmático), según esta escuela de pensamiento, los sujetos todavía deben lidiar con el enorme problema que les queda: el colonialismo, diseminado entre los individuos a niveles subjetivos e inconscientes, y minando la propia identidad que la política y las revoluciones pretenden recuperar. Ante eso, las élites culturales toman la idea de Wilde y proponen: antes que restituir o recuperar, la verdadera identidad se inventa. ¿El rostro ya no dice nada? ¿El pasado quedó muy lejos, o algo difuso? Pónganse la máscara que diga lo que quieren decir, y díganlo.

Los revivalistas irlandeses (también llamados “Renacentistas”) dieron un contenido poético, simbólico y retórico a la independencia nacional en donde se tensiona, justamente, lo que se restituye y lo que se inventa. El poeta William Butler Yeats, considerado el más importante del siglo XX irlandés, vio los beneficios y los perjuicios de esta máscara en un poema llamado, por supuesto, “La máscara”. El libro en el que aparece es Responsabilidades y otros poemas, y el año de publicación es 1916: el año del Levantamiento de Pascua. Algunos de sus versos, en forma de diálogo, dicen así:

“Solo quiero encontrar lo que allí hay,

Si el amor o el engaño”.

“Fue la máscara lo que ocupó tu mente

Y puso a latir tu corazón después,

no lo que hay tras ella”.

El protagonista del poema quiere saber qué hay en verdad detrás de la máscara que tanto lo cautiva. Por respuesta, simplemente obtiene un: ¿qué importa? En otras palabras, Yeats sabe que lo que hay detrás de la máscara es significativo: es, cuanto menos, algo a tener en cuenta a la hora de forjar una identidad. Pero decide quedarse con eso que llama a la pasión, es decir: eso que muestra la máscara. Lo que oculta la máscara puede llegar a ser, incluso, anecdótico, o un motivo, acaso, de nostalgia.[4] La máscara, a su vez, es identidad pero es inmovilidad, un rasgo que se mantiene eternamente.

Por su parte, Jorge Luis Borges retomó la idea de la máscara como símbolo del arte en “El espejo y la máscara” en El libro de arena. Habiendo leído a Wilde y a Yeats, no nos debe sorprender que el motivo del relato de JLB sea la historia de un rey y un poeta irlandeses. Luego de la victoria en la batalla de Clontarf, el rey pide al poeta que relate sus hazañas. La primera obra representa la conquista real según los parámetros establecidos por los libros. El rey, entonces, le regala al poeta un espejo. Al segundo encargo, el poeta entrega un poema que ya no es la representación de la batalla, sino “la misma batalla”. Por esto, el rey lo premia con una máscara.

Sin avanzar en su argumento, la simbología del relato se propone contarnos qué significa representar algo a través del lenguaje. El espejo nos duplica: invertidos, pero fieles a nosotros mismos. Sin embargo, no deja de ser una imagen. La máscara puede duplicarnos o contradecirnos, pero muestra tan a la perfección lo que sucede que parece que estamos viendo (y podemos tocar) un rostro –aunque no sea el rostro real. El rey hace un tercer encargo al poeta, y hace un tercer regalo: dejamos a lxs lectorxs la interpretación de los mismos.

Quedan muchas otras interpretaciones y ejemplos de lo que puede significar una máscara. Hoy en día los superhéroes parecen no preocuparse demasiado en ocultar su identidad: lxs que han visto a los semidigitales Avengers podrán entender lo que digo. El vigilante nocturno Batman es un clásico ejemplo de la máscara de Wilde, mientras que el del extraterrestre Clark Kent es una muestra de lo que puede ocultar una simple máscara compuesta por un par de anteojos. El Fantasma de la Ópera, un tipo talentoso pero acomplejado, usaba también la máscara (y la capa) para ocultarse. Por otro lado, parte de la teoría queer puede interpretarse como la máxima expresión de la propuesta de Wilde. Y ni siquiera nos hemos metido con lo que puede significar una máscara en un ritual, ya sea en la tradición latinoamericana o en la europea.

Sin ir más lejos, desde hace un tiempo apenas nos vemos la mitad superior de la cara. Si esto persiste, quizás hasta nos hagamos más agudxs en reconocer en la mirada si alguien llora o sonríe. Aquellxs que deseen utilizar, ya cansadxs del barbijo, máscaras de rostro completo a tiempo completo, sepan que la literatura y el arte han dado grandes opciones. Si cuentan con un rostro más bien terrorífico o tristón, una máscara bondadosa puede serles útil para empezar a caerle bien (¡por fin!) a esx kiosquerx que tanto gusta. Si la vida les dio un rostro demasiado ingenuo y candoroso, una máscara violenta y genuinamente estremecedora empezará a rendir sus frutos (se recomienda, por ejemplo, para ir a pagar el alquiler, o para abrirle la puerta a algún vecinx despreciable). Sin embargo, un mendigo ciego como el del cuento de Schwob sabrá, lamentablemente, cantarles la posta de lo que se encuentra detrás. Pero los esencialismos son conservadores y aburridos, y en algunos casos impiden revoluciones. Por eso, tenemos a nuestra disposición el uso y el provecho de una máscara nueva de novísima invención: la que muestra la propia identidad. Al ponerse esa máscara, ni los ciegos ni los sordos van a lucrar con secreteos o advertencias de poca monta: porque la verdad estará a la vista.

[1] Posiblemente inspirada en el rey Balduino IV de Jerusalén, conocido como “el Rey Leproso”.

[2] Parece que la peste y las máscaras van de la mano. En ese mismo libro, El rey de la máscara de oro, pueden encontrar un buen relato sobre el tema, llamado simplemente “La peste”.

[3] Como curiosidad a desarrollar en otro momento, las Vidas imaginarias de Schwob a su vez fueron una lectura imprescindible (o un modelo casi calcado) de Jorge Luis Borges. La prueba es Historia universal de la infamia.

[4] Cabe recordar que Irlanda tuvo una rebelión y una guerra de independencia en el siglo XX, y mucho del trabajo de escritores como Yeats o Lady Gregory funcionó como un sustrato, un contenido específico, que alimentó la visión revolucionaria. Latinoamérica es otro cantar: su independencia, su dependencia, sus nacionalismos y sus máscaras.

Discusión acerca de esta noticia