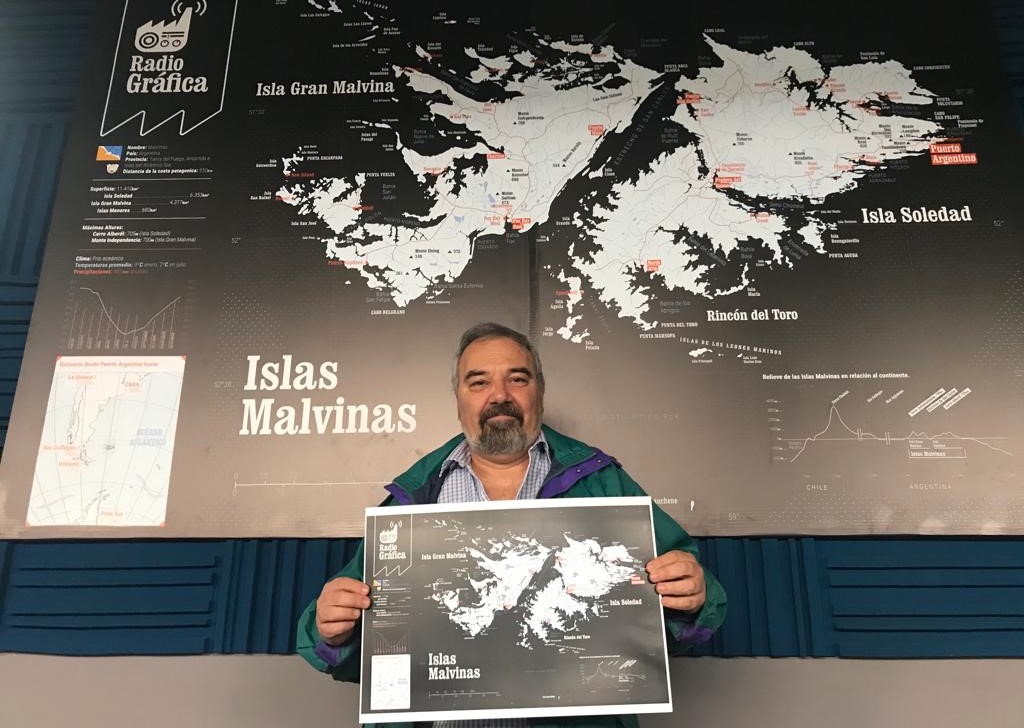

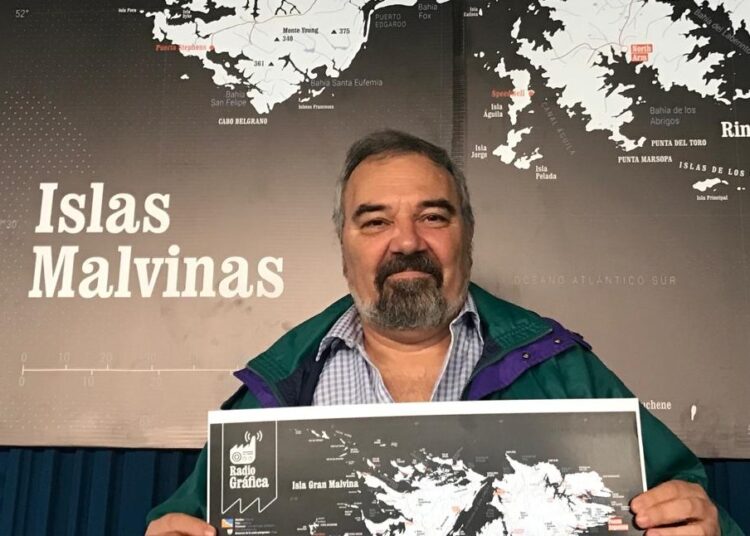

Fernando Cangiano fue, en 1982, parte del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10. Pasó por el aire de Radio Gráfica para analizar la Guerra de Malvinas desde un punto de vista político e histórico.

La figura de Aldo Rico en la escena pública del 2022, el conflicto Rusia-OTAN, la soberanía en América Latina y la debacle de los años ’90, son algunos de los temas que repone. Además, el veterano se refirió a la lucha por malvinizar y planteó apuntes hacia el porvenir.

Lucas Molinari: ¿Qué pensas de la aparición de Aldo Rico en este contexto?

Fernando Cangiano: Cuando apareció Aldo Rico en el escenario público, esa fue la expresión de una corriente interna del Ejército que básicamente planteaba dos cuestiones. Por un lado la aministía a los torturadores, a los que habían participado en el terrorismo de Estado, lo que él llamaba una “solución política a la cuestión de la lucha contra la subversión”.

El otro aspecto era la Cuestión Malvinas. Él se presentaba como malvinero, como un representante de una tendencia interna dentro de las Fuerzas Armadas que condenaba al generalato liberal, alguien que reivindicaba Malvinas, a las luchas contra Inglaterra. Ese aspecto de su discurso incluso despertó el interés de algunos sectores del campo nacional que veían en esa línea un gérmen de una potencial tendencia nacional dentro del Ejército. Pero él, en lo personal, y la tendencia que tendió representar, rápidamente fue absorbida por el sistema.

Tenemos, después de todo, su recorrido de biografía personal, fue intendente de San Miguel, estuvo integrado al sistema de partidos de la Argentina semicolonial, de la Argentina de los ´90, participó del régimen político de la decadencia nacional que pasó en esa década. Y hoy lo tenemos reivindicando la “lucha contra la subversión”, planteando que no queremos ser Irán, Venezuela o Cuba. O sea, el otro componente, el nacional, anticolonial y antimperialista desapareció completamente. En su lugar, articula el discurso de la estrategia norteamericana.

Cuando él habla de que no nos arrastren hacia Cuba y Venezuela está diciendo también qué representan Cuba y Venezuela en América Latina.

LM: Representan un peligro para el imperialismo yanki.

FC: Son un freno a la estrategia neocolonial de Estados Unidos.

LM: Y de la OTAN también.

FC: Ahora Rico está diciendo que la OTAN está en guerra con Rusia, en donde se están desplegando todas las estrategias militares para el futuro próximo. Por supuesto que su voz no tiene ninguna importancia, porque no creo que él represente una línea que esté presente en el Ejército, que es la línea ideológica histórica de los sectores liberales. Son los sectores que dieron el golpe del ´55, que torturaron y reprimieron durante la dictadura, que gobernaron con Martínez de Hoz. A través de Rico habla Videla, Pinochet, todo ese Ejército gorila que fue el brazo ejecutor de Estados Unidos en América Latina con la doctrina de la Seguridad Nacional.

Juan Natalizio: En esa línea, Aldo Rico también niega u oculta la parte del Ejército popular que existió hasta 1955, que era todo lo contrario a lo que plantea hoy.

FC: Quedó definitivamente encolumnado detrás del Ejército liberal oligárquico tradicional, que en la Argentina cometió los crímenes que todos conocemos, que en América Latina gobernó a través de las dictaduras y que hoy pretende poner al país a la cola de Estados Unidos y su guerra por la hegemonía mundial contra el bloque de Rusia-China.

LM: Ustedes hacen una comparación de lo que decían los medios durante el conflicto en el Atlántico Sur y lo que dicen los medios sobre Rusia-Ucrania ahora.

FC: Escribí un pequeño artículo apenas se produjo la invasión de Rusia a Ucrania en donde traté de buscar un paralelismo entre el tratamiento que daban los medios occidentales al conflicto y el que habían dado en su momento con Galtieri. Es decir, en su momento, toda la cuestión de Malvinas se reducía a la locura de Galtieri y una camarilla que lo rodeaba, que querían aprovechar el episodio para perpetuarse en el poder. Es el discurso que ya conocemos.

Con Putin pasó algo similar, el intento de deshistorizar el conflicto. Reducirlo a la locura individual de una figura, en este caso Putin, que no se sabe por qué razón se levantó un día y se le ocurrió invadir Ucrania y se quitó del debate la cuestión histórica que es lo que explican los fenómenos sociales.

Así como Malvinas tenía su historia, y así había que entender el fenómeno del ´82, también así hay que entender la cuestión de Ucrania. No significa que se legitime la invasión rusa, ni mucho menos, pero sí significa darle una interpretación histórica a los fenómenos sociales. En general, lo que caracteriza la comunicación en los grupos de poder es tratar de deshistorizar los fenómenos para movilizar ciertas emociones en su público e impedir entender la realidad tal como se da, y así ocultar cuáles son los intereses.

Uno no puede entender la guerra de Ucrania si no entiende la estrategia de la OTAN de los últimos 15 o 20 años, que consistió en ir estableciendo un cerco sobre Rusia, tratar de penetrar el espacio económico ruso para apropiarse de sus riquezas. Al mismo tiempo, cuál es la lucha hegemónica que se plantea entre China y Rusia y el mundo occidental, cómo juega Europa en todo esto. Para entender el fenómeno hay que historizar.

LM: Es interesante la comparación, porque así como plantean que Estados Unidos y la OTAN “llevan la democracia” a lugares, como por ejemplo a Medio Oriente, también así se argumentó uno de los ejes de la desmalvinización: que gracias a Margaret Thatcher, en la Argentina se retomó la democracia.

FC: Esa fue la tesis central de Margaret Thatcher. En Malvinas se enfrenta la democracia inglesa con la dictadura argentina. Por supuesto que Tatcher se estaba aliando con la dictadura chilena para tratar de fortalecer su posición contra la dictadura argentina. Pero utilizó la bandera de la democracia para tratar de confundir a su propio electorado porque había una gran crisis en Inglaterra en el momento que se produjo la ocupación.

Las primeras escaramuzas, el hundimiento del Belgrano, suscitó una reacción muy fuerte dentro de Inglaterra en contra de Margaret Thatcher diciendole que era un crimen de guerra y que era intolerable. El Partido Laborista, un ala del laborismo, se oponía a la guerra de Malvinas. Pedía una solución diplomática. Incluso la Iglesia Anglicana, que es muy fuerte en Inglaterra, también a partir del fenómeno del Belgrano planteó la necesidad de buscar una salida pacífica, que por supuesto Margaret Thatcher intentó frenar.

La Argentina no explotó esas contradicciones que existían dentro del Reino Unido. Tampoco explotó la cuestión de Estados Unidos, que también tenía un problema con la gente. Hace poco reflotaron unas declaraciones de Biden, que en aquellos momentos era senador de un Estado y decía, en plena guerra de Malvinas, que ese era un problema porque ellos sostenían a la dictadura argentina que era un freno para el avance soviético. Al mismo tiempo tenían una alianza histórica con Gran Bretaña y tampoco podían permitir que un país semicolonial ocupara un territorio y desafiara el orden internacional. Ellos se ponían de lado de Inglaterra, pero al mismo tiempo advertían que era un peligro y que después de la guerra había que recomponer rápidamente la situación para evitar que genere un movimiento antiimperialista que pudiera tener una proyección perjudicial para sus intereses.

La cuestión Malvinas provocó un cimbronazo violento en todas las relaciones nacionales e internacionales. Por supuesto que cuando terminó, se generó todo un movimiento desmalvinizador que intentó abortar cualquier clase de enseñanza que pudiera surgir de la guerra y cualquier consecuencia positiva para los intereses nacionales.

JN: En tu libro “Malvinas – La cultura de la derrota y sus mitos”, en cada capítulo se tira un título desmalvinizador y se lo desarrolla después, se lo desarma completamente. Pero quiero ir al capítulo 9 que dice “Malvinización, imperativo neoliberal”: dentro de una política que había que ejecutar durante los ´80 y ´90, y en la actualidad, la desmalvinización es un eje…

FC: …los fenómenos nacionales siempre deben ser entendidos en la coyuntura mundial. ¿Qué fue lo que caracterizó la situación internacional en los 80 y 90? El despliegue del programa neoliberal. ¿Cuál fue el programa neoliberal?

Básicamente tenía dos ejes. Por un lado, una gran ofensiva del capital contra el trabajo. Esto lo vemos hoy todavía. Todo el periodo consistió en reformas laborales, quita de conquistas sociales, ampliación de los niveles de explotación, recomposición -como dicen algunos economistas- de la tasa de ganancias de las empresas.

El otro elemento fue la globalización. Fue una apropiación de las empresas estatales de los países periféricos por parte de los grandes capitales internacionales. Ese fenómeno, la globalización, que se empezó a dar en los ´80 y se consumó en los ´90, consistió en una alianza entre la burguesía nacional, entre comillas, como el grupo Techint, Bulgheroni, Bridas, y el capital financiero internacional. Articulados unos con otros para desembarcar en las empresas públicas.

En aquellos momentos se firmó lo que se conoció a nivel mundial como el Plan Brady. Se basaba en permitir que los estados nacionales rescataran su deuda externa al valor nominal y que los que tenían los bonos, títulos de la deuda externa, pudieran utilizar esos títulos para comprar empresas públicas. Fue lo que pasó.

¿Por qué se asociaron los capitales financieros con la “burguesía nacional”? Porque los grandes fondos de inversión internacionales aportaron los títulos de la deuda externa que tenían del Estado y se los reconoce a valor nominal, cuando en realidad en el mercado se cotizaban al 10 por ciento. Con esos títulos los tipos se quedaron con las empresas públicas a un precio de remate. Fue una gran estafa.

Para lograr eso, era necesario previamente producir y crear las condiciones culturales e ideológicas para que eso fuera posible. Es decir, disminuir al mínimo las resistencias populares. La desmalvinización, la pérdida de la conciencia nacional y del sentido nacional fueron elementos estratégicos fundamentales. Una Argentina malvinizada no hubiera tolerado de ninguna manera todo esto que estoy relatando sin reaccionar, sin luchar, sin enfrentarlo. La desmalvinización tuvo un objetivo material, además de ser una cuestión cultural.

LM: Hay una identidad malvinera que tiene que ver con una resistencia en los ´90. A la vez que existió esta configuración cultural, que es lo que también podemos llamar “la democracia de la derrota” y significa dar cuenta que la democracia no iba a poder darle ni salud, ni educación, ni de comer al conjunto. Es el discurso de Alfonsín, esa derrota. Paralelamente, uno ve que en todos los barrios, canchas, sindicatos, está presente Malvinas. Una identidad silenciosa de resistencia.

FC: Sí, indudablemente. Lo que no logró el sistema de poder dominante es quebrar esa voluntad emancipatoria que expresa Malvinas. Malvinas, como decís vos, está presente en todos los rincones del país a pesar de que hicieron una campaña para lo contrario.

Pongo mucho énfasis en los ´80, estaba estudiando mi carrera universitaria en la Facultad de Psicología. Recuerdo que Malvinas era un tema prohibido en la universidad. Un falso progresismo levantó un muro inexpugnable sobre el tema Malvinas. Cuando estudiaba psicología, por ejemplo, todos hablaban de la neurosis post traumática, era un tema de los ex combatientes que habían estado en Malvinas y que podían desarrollar alguna forma de neurosis como consecuencia de la guerra.

Lo natural hubiera sido que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, sea el ámbito para profundizar ese tema, desarrollar intervenciones con los veteranos de Malvinas, hacer un trabajo extrauniversitario, dar un contenido teórico a esa cuestión, investigarlo a fondo. Nada de eso ocurrió. Absolutamente nada.

Después fui profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. La UBA se supone que debería interesarse por la guerra de Malvinas, por lo que pasó. La guerra de Malvinas fue, dicho por un montón de gente, uno de los grandes acontecimientos históricos del Siglo XX. ¿Qué ámbito es más adecuado, más propicio, para poder desarrollar un contenido, un conocimiento y una reflexión que la Universidad de Buenos Aires? Ausente absolutamente.

LM: ¿Cómo llegó el conocimiento sobre cómo tratar ese estrés post traumático?

FC: Se llegó a partir de iniciativas personales. Algunos planteamos, en lo personal, participar de una experiencia. Eso demuestra cómo la organización de los propios actores del problema son los que realmente movilizan las cosas.

LM: Es decir, llegó por la organización de los veteranos.

FC: Claro. Se hizo una experiencia muy interesante en la empresa Entel, la telefónica estatal antes de la privatización. Experiencia que fue impulsada por una Comisión Interna de veteranos de Malvinas que había en la empresa. Había una gran cantidad que impulsaron entre otras cosas un relevamiento psicofísico de los veteranos que trabajaban allí. Participé en el equipo interdisciplinario que se armó para realizar esa tarea y se avanzó mucho.

LM: Pero vino la privatización.

FC: Claro, después vino Maria Julia Alzogaray. Se privatizó y el equipo se fraccionó. La mitad fue para un lado, la otra mitad para Telefónica. El tema quedó en el olvido, se interrumpió y no se pudo hacer lo más rico que era el análisis de los datos. La etapa final del proceso.

LM: Eso es muy importante porque da cuenta qué investigan las universidades, cuál es la práctica universitaria, si se define aislada del territorio o si se podría haber hecho un buen ida y vuelta. Creo que ahora sí se está haciendo en muchas universidades.

FC: Ahora empezó a ingresar un poco más el tema Malvinas, pero realmente era sorprendente lo que pasaba. Y uno puede sacar las conclusiones del caso: si fue una casualidad que Malvinas haya sido un tema tabú en la universidad. Indudablemente había algo que las universidades dominadas por el liberalismo, por el progresismo abstracto y antipopular no querían conocer.

JN: Lucas decía que en la sociedad Malvinas está. En la cancha, en un recital, en los sindicatos, Malvinas está, que no lo pudieron destruir como causa nacional. Pero en este último tiempo, ¿se está haciendo una campaña de colonización cultural para quitar a los británicos como enemigos? Es decir, “fue una guerra, pero…”.

FC: Sí. De convertir a Malvinas en un hecho del pasado, histórico, como si uno hablara de la guerra de San Martín contra los realistas, contra el dominio español. Es algo histórico que uno reivindica, pero que no tiene implicancias en la actualidad.

Creo que la gran tarea pendiente hoy es justamente encontrar el nexo entre la reivindicación de Malvinas y el presente, las necesidades sociales que tenemos en la Argentina y explicar cómo la decadencia nacional, que convirtió a este país en un mar de pobres, está conectado con eso. No es algo independiente.

La pérdida de la conciencia nacional, lo que fue uno de los grandes agravios de la desmalvinización, quizás lo peor de la desmalvinización es la pérdida de la confianza en nosotros mismos. La idea de decir “no podemos hacer nada, vivimos en un mundo dominado por las grandes potencias, tenemos que acomodarnos a eso”. La impotencia fue uno de los grandes problemas que nos explican lo que está pasando ahora. En este momento, el programa de la Argentina, la política Argentina, la economía, la dicta el Fondo Monetario Internacional. No es una crítica en particular a este Gobierno, porque fue una constante los últimos 40 años, pero esto marca la decadencia, y creo que la cuestión Malvinas y la desmalvinización, entendiéndose como la pérdida de la conciencia nacional, es un factor clave para explicar ese fenómeno.

JN: Dejame llevarte al año ’82, ¿vos fuiste parte del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado número10?

FC: Sí. La unidad actualmente está en Arana, cerca de La Plata, en la localidad de Magdalena. En aquel momento compartía el cuartel con el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. Es lo que se llama en la jerga militar una subunidad de tanques.

Mi unidad fue la única que llevó tanques a Malvinas. Si ves una foto, vas a ver que se ven algunos tanques. De hecho, si vas hoy a Puerto Argentino vas a ver en el centro de la ciudad un tanque de la guerra que era nuestro y que quedó ahí. Los kelpers lo usan como un atractivo turístico para hacer un negocio, una especie de “turismo de guerra”.

Mi unidad combatió en los alrededores de Puerto Argentino. En los últimos días, cuando los ingleses llegaron, entramos en combate cerca de Monte Longdon, que fue un epicentro de batallas, o de la batalla más importante de la guerra. Cuando los ingleses ocuparon el Monte Longdon, el 11 de junio, días antes de la finalización de la guerra, nosotros fuimos a cubrir un espacio que había dejado el Regimiento 7, que era la unidad asignada allí.

Entramos en combate estos últimos días, después nos replegamos hacia Modoy Brook, que era un monte que estaba cerca de Puerto Argentino. Tuvimos el combate final ahí y después nos replegamos ya a la ciudad. Volvimos en el Canberra, en el barco que volvieron la gran mayoría de los soldados.

LM: La desmalvinización arranca con la vuelta.

FC: La desmalvinización ya estaba presente antes. Durante la misma guerra. Eso no lo digo yo, lo han dicho varios testigos de la época que han declarado que empezó a producirse dentro del ámbito militar. Algunos grupos se empezaron a preocupar por el giro que estaba tomando el conflicto por el acercamiento a Cuba, los países no alineados y todo ese fenómeno que se dio durante la guerra.

LM: Dentro de ello, la posibilidad real de que Argentina deje de pagar la deuda externa, que según las informaciones eso fue debate del gabinete un 25 de Mayo.

JN: Por la publicación en Clarín de Enrique Oliva se supo. Eso se debatió, pero como el ministro de Economía Roberto Alemann se opuso rotundamente, Galtieri desechó esa gran oportunidad que tenía.

LM: Lo que cuentan es que Roberto Alemann, que era de los grupos económicos argentinos asociados al imperialismo británico, le dio vuelta la reunión a Galtieri para que no se le ocurra dejar de pagar la deuda externa. Lo interesante es que Enrique Oliva, desde Inglaterra, como corresponsal de Clarín, accede a un informe secreto del gabinete de Tatcher que decía “qué es lo que tiene que hacer la Argentina para ganar la guerra”. Allí estaba lo de dejar de pagar la deuda externa.

FC: La dictadura argentina transitó todo el periodo del 2 de abril al 14 de junio en una contradicción de fondo. Por un lado, más allá de la voluntad o intenciones de Galtieri, el contenido objetivo de la guerra era que Argentina estaba enfrentándose a Inglaterra y Estados Unidos. De lado de Argentina estaba el Tercer Mundo y del lado de Inglaterra estaban Estados Unidos y los países europeos. Eso era la realidad objetiva.

El otro aspecto era la conciencia de los altos mandos militares formada en la ideología de la Seguridad Nacional, la subordinación a Estados Unidos, el occidentalismo. El Ejército Argentino no era un Ejército de la patria, era el Ejército que venía a contener el comunismo en Argentina y América Latina.

Esa contradicción entre los dos aspectos fue lo que generó todo esto que estamos describiendo, que aparezcan tendencias en un sentido, otras en otro. Alfonsín se presentó en plena guerra de Malvinas en la Embajada de Estados Unidos y le ofreció a los yankis una salida democrática, que consistía en que renunciaba Galtieri, Illia presidente, por supuesto rendición en Malvinas.

La guerra de Malvinas terminaba, había una salida democrática y las elecciones en el corto plazo.

JN: Se presentaban algunos militares, entre ellos el General Vaquero, que les garantizaba el golpe de Estado. Así era la situación durante la guerra.

FC: Era inevitable que pase eso por el impacto que tuvo la cuestión Malvinas en Argentina y en el mundo. Era inevitable que el sistema de poder se reagrupara o propusiera una salida frente a la situación. La salida fue esa y la salida posterior a la guerra, cuando ya terminó el conflicto, fue la desmalvinización, que convirtió a Malvinas en “una gran locura”, en un sin sentido, en no sacar ningún aprendizaje de nada, en recomponer relaciones con Estados unidos e Inglaterra.

Ellos saben, porque no son tontos, que Malvinas tiene un anclaje muy profundo. Entonces el argumento no podía ser que las Malvinas son inglesas. La desmalvinización tuvo ese objetivo político, cultural e ideológico, y un contenido material. No fue solamente ideología, fue además intereses materiales concretos. La burguesía transnacionalizada argentina quería apropiarse de las empresas públicas en alianza con el sistema financiero internacional.

LM: De hecho, Argentina fue el único país que sin guerra mediante entregó el petróleo. Siendo YPF el modelo de todo el continente.

FC: Una aberración.

JN: O con guerra mediante.

LM: Claro, la conclusión de la guerra de Malvinas fue con la entrega de YPF.

Quiero volver un segundo porque sos psicólogo, y hablabas de que el estudio del estrés postraumático tiene que ver con la organización de los veteranos, no con la universidad o la academia. No es algo menor porque estamos hablando de una gran cantidad de combatientes que se suicidaron. ¿Cuál es la conexión entre esa desmalvinización y más compañeros muertos tras la guerra que durante el conflicto?

FC: Creo que existe una conexión. Es un tema muy sensible. No se ha profundizado demasiado. La desmalvinización hizo a Malvinas una experiencia traumática, el contenido imaginario social, histórico. Eso tuvo una repercusión negativa sobre la capacidad de elaboración del conflicto. En cualquier instancia, en cualquier fenómeno personal de carácter traumático, cuando tiene un contenido social, si uno le quita el contenido social está agravando la situación. El chico que estuvo en la guerra vio morir a sus compañeros, él mismo tuvo que matar quizás, volvió para acá y le dijeron que todo lo que hizo es un disparate o un sin sentido.

LM: La “aventura de un general borracho”.

FC: Claro. De ahí prendes la tele y ves que están pasando la película que dice que él mismo era un corderito asustado que estaba maltratado, no por los ingleses, sino por sus propios jefes. Todo esto configuró un cuadro que dificultó la posibilidad de elaborar el trauma e indudablemente ha tenido una repercusión en las reacciones o conductas autopunitivas, en los cuadros de depresión, y desembocaron eventualmente en suicidios.

Por supuesto, no es tan fácil establecer un nexo mecánico entre las dos cosas. La psicología es una ciencia compleja, el psiquismo humano es complejo. Uno no puede decir que fue a la guerra, volvió y se suicidó. No hay una relación directa mecánica de causa efecto entre la participación en el conflicto y lo sucedido.

Si uno intentara hacer un análisis que incluyera la cuestión social y la desmalvinización, indudablemente vería que existe, sobre una estructura psicológica frágil, esta situación desmalvinizadora que propicia como desencadenante una serie de conductas que eventualmente pudieron terminar en suicidios.

LM: Es cierto que fue la única guerra que vivimos, sobre todo en el Siglo XX -es decir, sacando las guerras civiles del Siglo XIX-. De hecho la conexión de los veteranos vino por los veteranos de Vietnam.

FC: Es interesante, porque el cuadro de neurosis postraumática, que es un cuadro clínico psiquiátrico estudiado desde hace mucho tiempo, porque era un tema para la psiquiatría occidental debido a que hay países que participan permanentemente en guerras, y en general el estereotipo del veterano de guerra que está afectado psicológicamente es el soldado de Vietnam. Si uno tuviera que buscar una analogía con la guerra de Malvinas, ese sería el soldado británico, no el soldado argentino.

LM: Eso sí es un sin sentido, aparte con un pueblo yanki movilizado diciendo “paz”.

FC: Exactamente. Es el Ejército norteamericano colonial invadiendo un país y tratando de ocupar un territorio que no le pertenece, y el soldado norteamericano es llevado a una situación de matar gente y ver morir por una causa completamente extraña a la de él. Malvinas es distinto, es la causa. Si uno tuviera que identificar al soldado de Malvinas debería hacerlo con los pueblos vietnamitas que estaban defendiendo su tierra.

LM: O el cubano, el argelino, cualquier movimiento de liberación nacional.

FC: La guerra de la independencia con el Ejército sanmartiniano. Lo que pasa es que la desmalvinización se utilizó de una manera tramposa, de una manera engañosa o confusa, y las puso al servicio de una causa negativa. Ahora quizás no tanto, pero durante mucho tiempo hablar o reivindicar la gesta de Malvinas era que te tildaran de golpista o de estar a favor de la dictadura. Cuando la dictadura fue exactamente lo contrario de Malvinas en términos históricos.

LM: Otro de los mitos que vos trabajas es: “todos los oficiales fueron torturadores”. Es una pregunta que hacemos en todos los programas, ¿cuál fue la relación con tus oficiales? Hemos tenido, en general, buenas respuestas.

FC: Se criticó a la oficialidad argentina en términos de maltrato, de robarse cosas, de tratar de aplicar toda clase de castigos injustificados a los soldados. En ese sentido no tuve ningún problema, y en mi unidad no hubo ningún problema. Ahora, si uno va a hilar un poco más fino, el comportamiento de la oficialidad no fue el mejor. Pero no por eso, fue por otra cuestión más de fondo.

Uno supone que en un ejército, en un grupo humano en general, frente a una situación externa como una guerra, el oficial tiene que ser precisamente la persona, el jefe, el líder encargado de movilizar a su tropa, esclarecerla, participar en la tarea ideológica de formar. Esa tarea no la cumplieron los oficiales. Ni cerca estuvieron. No porque ellos sean malas personas, sino porque pertenecen a un Ejército que se había formado para otra cosa, no para luchar contra Inglaterra o Estados Unidos. Eso se tradujo después en el terreno.

LM: ¿Qué quedó en el tintero que quieras agregar?

FC: Podría agregar para cerrar que a mí me parece que una de las grandes tragedias argentinas es que no logramos integrar las banderas democráticas, la lucha por los derechos, la lucha por la participación social, los derechos por las minorías, banderas legítimas que son populares y que son necesarias, que no se lograron articular con las banderas nacionales de la lucha por la soberanía y la defensa del territorio.

Parecería ser que si vos hablás de patria sos un fascista y si hablás de los derechos de la mujeres sos un progresista que seguís la moda de Europa. Me parece que hay que integrar las dos cosas. Sueño con una Argentina en la cual los 24 de Marzo y los 2 de Abril se festejen en un solo acto común donde participemos los que estuvimos en Malvinas con las víctimas del terrorismoo de Estado y que podamos plantear en una bandera integradora ambas cuestiones: la soberanía con los derechos humanos. Es una tarea pendiente. Cuando logremos eso, vamos a poder salir de la decadencia en la que estamos.

- Entrevista realizada por Lucas Molinari y Juan Natalizio en Malvinas, 40 Historias.

- Carolina Ocampo/Úrsula Asta

Discusión acerca de esta noticia