El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, alertó que Chile intenta “apropiarse” de una parte de la plataforma continental argentina, luego de un decreto firmado por el presidente Sebastián Piñera en el cual proyecta sus espacios marítimos hacia el este.

“El Gobierno argentino tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile publicada en el día de ayer y fechada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país, relativa a espacios marítimos. Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expresó cancillería en un comunicado. La respuesta trasandina fue que “Chile ejerce su derecho” y que buscará “caminos de diálogo”.

El geógrafo Ernesto Dufour, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús y miembro del Observatorio Malvinas-UNLa, diálogó en Radio Gráfica con Lucas Molinari y Leila Bitar, y repuso el contexto histórico y geopolítico en el que se inscribe el reciente conflicto diplomático.

Lucas Molinari: ¿Cuál es el marco histórico en el que se da este conflicto?

Ernesto Dufour: Hay una tradicional rivalidad con Chile y un sin número de diferendos territoriales a lo largo de la inmensa frontera compartida. Hay una cuestión de índole normativa jurídica que tiene que ver con la letra del Tratado de Amistad y Cooperación entre Argentina y Chile de 1984 y una cuestión o dimensión geopolítica más amplia que determina la interpretación de ese tratado.

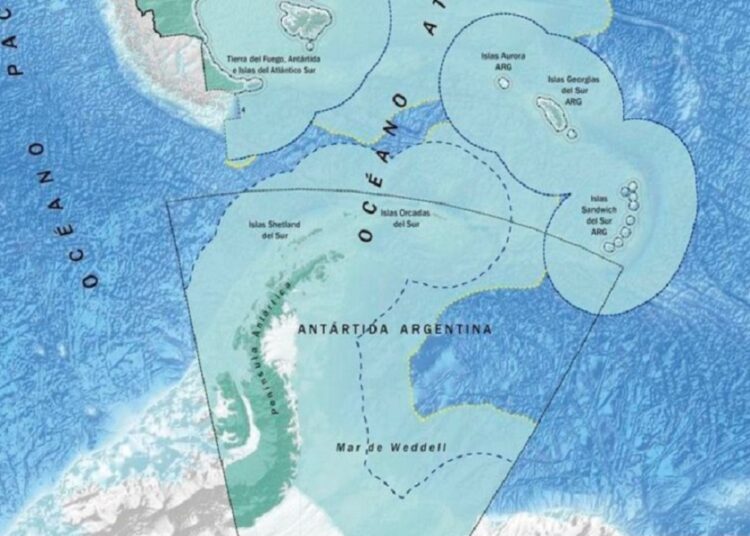

En cuanto a lo normativo jurídico, el tratado de 1984 establece una serie de puntos que marcan el límite de los espacios marítimos entre Argentina y Chile. Debajo del Canal de Beagle hay una línea punteada en los espacios marítimos y una “pancita” hacia el este que incluye las tres islas, objeto del conflicto entre 1970 y 1980, de Nueva, Picton y Lennox. Esa pancita es producto de los acuerdos de 1984. El principio que regía desde la posición argentina en ese acuerdo, era el principio Bioceánico: Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Este principio siempre fue resistido del lado de Chile que siempre tuvo aspiraciones territoriales al este del límite entre el Atlántico y el Pacífico, establecido por la Organización Oceanográfica Internacional en torno a la línea del meridiano 67°16’ 0, que es la línea vertical debajo de Tierra del Fuego.

La letra del Tratado no incluye las palabras ni “Atlántico” ni “Pacífico”, justamente por las resistencias del lado de Chile, que sólo fueron aceptadas a través de la mediación papal. Hay un famoso punto F que corresponde a las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva que era lo que el derecho internacional por aquellos años establecía, que la jurisdicción de los estados ribereños llegaba hasta la milla 200. Es muy importante en la cuestión diplomática jurídica como se redactan los tratados para evitar múltiples interpretaciones. ¿Qué dice sobre cómo se delimitan los espacios marítimos entre Argentina y Chile? en el punto F, hacia occidente y el sur, Chile podrá extender sus espacios jurisdiccionales hasta donde se lo permita el derechos internacional, (en esos años en la milla 200), y hacia el oriente/ este, se deslinda su área hasta encontrar el altamar. Altamar en el lenguaje jurídico del derecho internacional se refiere a aquellos espacios marítimos fuera de la jurisdicción de los estados, es decir, más allá de la plataforma continental. Con la Convemar, cambia el derecho internacional y establece que aquellos países que puedan demostrar científicamente que su plataforma continental excede las 200 millas náutica (como Argentina), hasta la milla 350, los países pueden extender sus derechos soberanos sobre columnas de aguas, lecho y suelo submarítimo. Argentina en 2009 hace la presentación científica ante la Convemar comprobando que en esa área del mar austral, su plataforma excedía las 200 millas. El último mapa oficial argentino que incluye los límites de la Convemar van a ver una pequeña área con forma de uña invertida que excede las 200 millas, que fue lo que se internalizó el año pasado con la ley que dictó el Congreso Nacional que incorpora esos límites al aparato normativo argentino.

Leila Bitar: ¿Qué lectura se puede hacer desde el punto de vista geopolítico teniendo en cuenta los intereses británicos en el Atlántico Sur?

ED: Hay un trasfondo geopolítico que va más allá de la cuestión estrictamente jurídica. El conflicto se da en el marco de la usurpación británica en el Atlántico Sur y el conflicto frente al escenario post tratado Antártico que finaliza en el 2040 (pasado mañana en términos históricos). Esto sobredetermina el papel que se le hace jugar a Chile y Argentina en el marco de este conflicto. Desde la dimensión normativa quiero aclarar algo para entender cómo se desencadena este diferendo y cómo se articula con este conflicto mayor de índole geopolítico. ¿Qué reclama Chile desde el punto de vista jurídico? El Tratado dice que altamar es el límite hacia el este de los derechos chilenos. Ahora bien, como Argentina demostró que esa área hacia el este no es altamar como se creía en 1984, sino que es la plataforma continental suramericana y argentina, Chile puede alegar también en nombre de la Conmevar la extensión de su plataforma continental desde la isla Diego Ramírez, que es una isla muy chiquita en la zona del pasaje Drake, y proyectar desde allí hacia el este su jurisdicción. Y la Conmevar también establece que cuando hay superposición de áreas entre estados ribereños tienen que iniciar conversaciones bilaterales para resolverlo que es lo que está haciendo Chile en éste momento.

Ahora bien, este conflicto entre Argentina y Chile sólo le es funcional a la pretensión británica tanto de usurpación y consolidación de su usurpación en Atlántico Sur como para la preparación que está realizando Gran Bretaña frente al escenario post Tratado Antártico del 2040. Y hay un hecho muy significativo. De los 7 países que reclaman soberanía en la Antártida, además de los tres europeos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile, los únicos dos países que se reconocen derechos mutuos de soberanía en la Antártida, son Argentina y Chile en virtud de los acuerdos de la Antártida Sudamericana de 1953 entre Ibáñez y Perón. Este es un hecho tremendamente importante, ni siquiera las naciones de la Commonwealth (Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña) se reconocen derechos mutuos de soberanía. Entonces la clave para salir del laberinto es por arriba, profundizando la cooperación y los acuerdos estratégicos entre Argentina y Chile en el marco de la integración regional y la solidaridad latinoamericana.

LM: Hoy, por ejemplo, si el Almirante Irizar quiere salir de Buenos Aires tiene que pasar por Montevideo. Tenemos a nuestro país partido y extranjerizado por las corporaciones entre el litoral y la Patagonia, además de tener a los británicos en las Malvinas entregando licencias de pesca. También hay que mirar a lo que está pasando en nuestro mar.

ED: Hay una cuestión calve; el vínculo estratégico con América Latina y sobre todo con Chile a la luz de este conflicto menor de diferendo territorial, debería ser una política de estado. Me refiero a que no sólo debe estar reducida a la acción diplomática de los ministerios de relaciones exteriores, ni siquiera a la relación y vínculos entre presidentes según sus sintonías o diferencias ideológicas, sino que debería ser una cuestión que atraviesa todas las áreas del estado y fundamentalmente a nuestros pueblos. Con el fin de desactivar la rivalidad histórica que sólo es funcional a los intereses británicos, tenemos en nuestros legados culturales históricos y territoriales suficientes elementos para hacerlo, empezando por el abrazo de Maipú entre San Martin y O’Higgins.

Hay un trabajo de un investigador llamado Pablo Lacoste que demuestra que tanto Argentina como Chile con base en el derecho de “uti possidetis” tienen elementos jurídicos suficientes a lo largo de la prolongada historia colonial de nuestros países para hacer valer sus derechos en lo que refiere a la Patagonia, desactivando esa idea tan instaladas de un lado y otro de la frontera de que Chile es un país expansionista y viceversa. Desactivar esos prejuicios es cuestión de estado. Por otra parte, la cuestión territorial lejos de ser el capricho o fetiche del nacionalismo trasnochado, como dicen ciertos sectores políticos argentinos, la dimensión territorial es intrínseca a la Constitución de una comunidad nacional y del propio Estado Nación, es inherente a su condición existencial.

LM: En 2040 se vuelve a discutir el Tratado Antártico, y es una zona de paz porque cuando se dieron las guerras mundiales, e incluso en la Guerra Fría, no existía la tecnología para combatir en esas zonas.

ED: Tiene mucho que ver con eso. Hay una idea romántica instalada de que el Tratado Antártico es una especie de sumun del pacifismo y el entendimiento internacional. Desde el punto de vista retorico esa mirada es muy efectiva, pero si uno va al fondo de la historia y de la realidad geopolítica y territorial, el Tratado sólo fue posible en el marco de la Guerra Fría a partir de la decisión estratégica de EEUU y la URSS de no llevar su disputa por el poder mundial a ese ambiente inhóspito, por el fenomenal despliegue logístico que implicaba aun para las superpotencias tener presencia allí. No había tecnología suficiente para atravesar los 2 km de hielo para la explotación de los recursos minerales.

LM: Pero se fueron preparando. En Malvinas Argentinas venden llaveros que dicen “Falklands llave a la Antártida”.

ED: Si. “Next step Antártida” dice el museo en Puerto Argentino de los británicos. Y de hecho hay una inversión fenomenal de ampliación del Puerto Argentino (Stanley para ellos), para prepararse para ese salto. Es tan inhóspito ese ambiente que no hay forma de tener presencia efectiva allí y la presencia efectiva es un fundamento jurídico para fortalecer el derecho soberano de las naciones. No hay posibilidad de hacer pie allí, si no es a través de las puertas antárticas de las cuales las tres principales son: Punta Arenas, Ushuaia y Puerto Argentino. El continente antártico tiene una forma esférica con excepción de una península que apunta al continente americano. Eso implica que la distancia con el continente americano sea de apenas 900 km frente a los 2400 km que hay entre Nueva Zelanda y la Antártida, o los 3600 km entre Ciudad del Cabo y la Antártida. Esto indica el valor estratégico de la península antártica y el Atlántico Sur.

- Redacción: Leila Bitar

Discusión acerca de esta noticia