Por Mara Espasande *

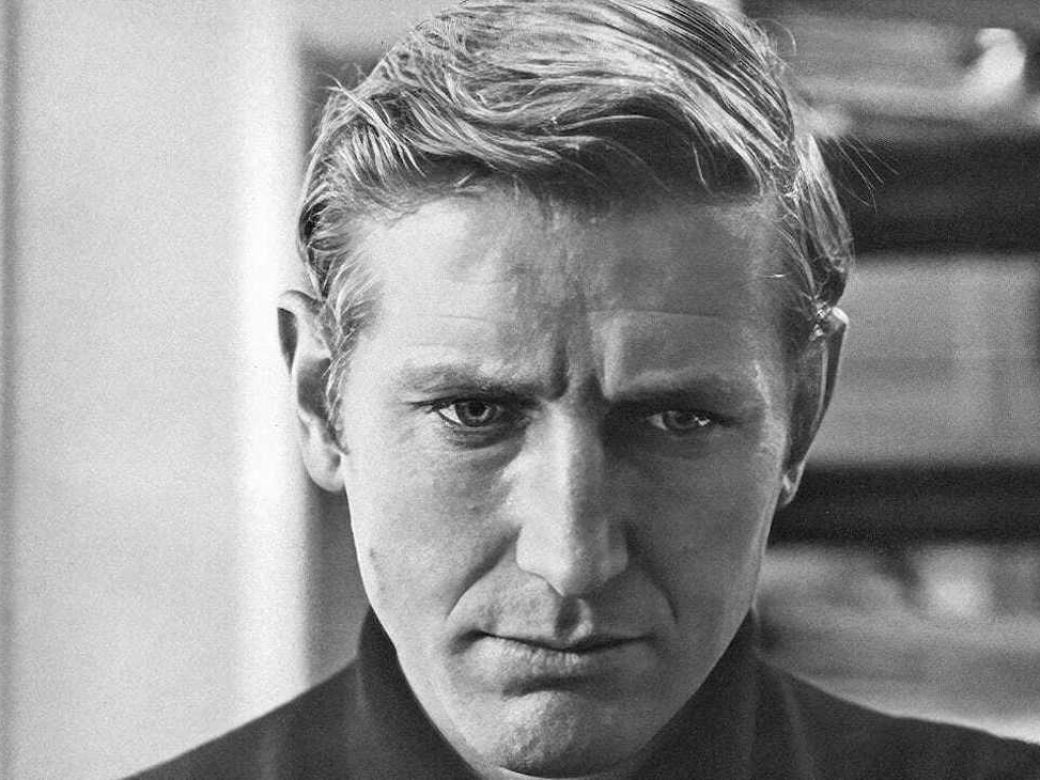

Apasionado, temperamental, solidario y divertido, seductor y carismático, conversador y terriblemente futbolero… así lo describían al padre Carlos Mugica sus amigos y hermanos de la Villa 31. Cualidades personales que, por aquella época, no solían asociarse con la de un hombre católico fervoroso. Fue por esto que, cuando comenzó a frecuentar el barrio desde 1965, desorientó a muchos no terminando de entender qué hacía allí este joven un poco rubio.

El Barrio de Comunicaciones era uno de los más antiguos de la Villa 31, de los primeros asentamientos nacidos al calor de la crisis del año ´30. Habitado por compatriotas llegados de las provincias y también de otros países latinoamericanos, fue delineando un perfil particular por su densidad de población y por la capacidad de organización y lucha que pronto alcanzaron.

Carmelo Sardinas, un joven que en 1966 acababa de llegar desde Bolivia, rememorando el día en que conoció al padre Carlos contaba: “…Se estaba construyendo la capilla y detrás de la capilla había una cancha de fútbol, todos los domingos ahí, los paisanos hacían campeonatos. Yo veía a una persona que hacía la misa sobre unos tablones, con unos caballetes y después daba el puntapié inicial a la pelota para iniciar el campeonato. El segundo y tercer domingo se acerca y me dice: -´vos sos nuevo, vecino nuevo´, le digo -´sí, hace poco que estoy acá´; me dice: -´podés venir a colaborar con nosotros, acá vamos a tener dispensario, estamos construyendo la casa de Dios y acá se van a hacer las misas, ahora la estamos haciendo en la cancha, pero cuando se termine las haremos acá en la capilla´. Entonces le digo: -´cómo puedo llegar en nombre de ese Dios fueron sometidos mis abuelos, se llevaron todas las riquezas de aquí, cómo puedo yo ir a ese lugar’, le dije, mis abuelos fueron masacrados, los templos sagrados fueron saqueados, se llevaron todo el oro en nombre de ese Dios. Me mira, me pone la mano en el hombro y Carlos me dice: -´hermano mío todos somos hijos de esta madre prostituta´, señalando la capilla y esas palabras siempre me quedaron, me rompió la cabeza con eso […] Una tarde hubo una reunión, la comisión vecinal me invita, yo veo la lucha desde distintos lugares, desde distintos sectores, había paisanos, había gente de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, de las provincias del noroeste y también paisanos de Bolivia. Todos planteaban que hacía falta agua, luz, arreglar las calles…”.

Así, compartiendo la vida cotidiana, el deporte, las comidas, las misas, los bailes, la capilla se convirtió en centro de organización para hacer frente a las necesidades más urgentes. Para quienes vivían allí no era algo nuevo, desde el origen del barrio habían encontrado diversas formas de asociarse para ir construyendo y mejorando las viviendas: los clubes de fútbol, comisiones de madres, las sociedades de fomento que quedaron grabados En la memoria de los habitantes de las villas, estos primeros momentos como ejemplos de solidaridad y ayuda mutua.

La novedad consistía en el acercamiento de un nuevo actor: los sacerdotes –a quienes se sumarán religiosos y religiosas- que habían decidido ir a trabajar –y mucho a vivir- a las villas porteñas. A mediados de la década de 1960, varios curas comenzaron a realizar tareas pastorales en las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires. La renovación dentro de la Iglesia católica luego del Concilio Vaticano II (1962-1965), la conformación del tercermundismo y el llamado a la “opción por los pobres” –que caracterizaba a la corriente que comenzaba a gestarse en América Latina conocida luego como Teología de la Liberación- convocó a estos curas a radicalizar sus prácticas e ir más allá de la asistencia ocasional a las villas.

El primero en tomar la decisión de ir a vivir a la villa fue Héctor Botán, sacerdote diocesano que se mudó a Villa 20 (Lugano). El mismo identifica al Concilio Vaticano II como un punto de inflexión no sólo para la historia de la Iglesia sino también para la reafirmación de su opción sacerdotal. Recuerda que se preguntaba: “Yo, ¿soy católico o no soy católico?” -y agregaba- “…tenía la idea de que caminaba por la cuerda floja […] Cuando acabó el Concilio Vaticano II la reacción mía fue de una gran alegría porque dije, soy católico”.

Buscaban vivir el “auténtico cristianismo” y, para ello, comenzaron a trabajar –y muchos a vivir- en las villas. Fue una opción pastoral acompañada de una fuerte sensibilidad social. La opción por los pobres los llevó a los barrios. Si bien se encontraban en un proceso de debate y formación política, sería en aquel territorio, habitando dicho espacio, donde se profundizaría su politización y, también, su acercamiento al peronismo. “En la villa por respetar a la gente algunos nos hicimos peronistas porque ésa era la opción de la gente”, reflexiona años después, el padre Botán.

Aprovechando su popularidad planificaron acciones de impacto mediático para denunciar el accionar de la dictadura. Mugica fue elegido por el colectivo de curas –nucleado desde 1969 en el Equipo de Pastoral Villera (EPV)- para ser interlocutor con los medios, su carisma, su origen social hacían que sus palabras tuvieran mayor repercusión.

Mugica había nacido geográficamente muy cerca de la Villa 31 pero a una distancia social abismal. De familia acomodada y conservadora, se había ordenado sacerdote en 1959 luego de formarse en el Seminario de Villa Devoto. Domingo Bresci, amigo y compañero de lucha de Carlos Mugica, hace unos unos años reflexionaba sobre la vida del cura villero y decía que era como una parábola donde “…se transita desde una visión antinacional, antipopular y europeizante” y se desemboca al final de su vida en una entusiasta adhesión a la causa nacional, popular y latinoamericana”. Efectivamente, de origen conservador, antiperonista, militante católico presente en la Peregrinación de Corpus Christi de 1955 contra el gobierno de Perón, pasó a constituirse en uno de los más férreos defensores de este movimiento político dentro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fundado en 1967.

Su compromiso se plasmó en el terreno social, pastoral pero también político. Participó de la gestación de instancias organizativas de las villas y también reflexionó sobre esto aportando al programa del movimiento villero. En el periódico La Voz de las Villas, Mugica propuso “1. Reforzar todos los órganos que existen en las villas: sociedad de fomentos, juntas vecinales, etc. Para lograr el esfuerzo solidario y sin esperar que no nos vendrá de arriba. 2. Organizarse desde abajo en la acción sindical para obtener representantes auténticos de trabajadores que reemplacen cuanto antes a los dirigentes traidores y vendidos que han saboteado a los trabajadores […] 3. Organizarse para una larga lucha y difícil que llevará al triunfo de la clase trabajadora cuando ella llegue al poder tengamos por fin un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

En su escrito “Cristianismo y Peronismo” Mugica reflexiona sobre los diversos modos de definir al movimiento político que había decidido abrazar. Elige, para sintetizarlo, una frase de su amigo Rubén Dri: “El peronismo es una filosofía de la vida simple, práctica, popular y profundamente humana”. Así lo creía y así vivió. Su compromiso con los planes de lucha del movimiento villero lo había llevado a confrontar abiertamente con el Ministro de Desarrollo Social, López Rega. Era consciente de que su vida estaba en riesgo pero había elegido como opción política, teológica y pastoral, caminar “junto” al pueblo. Y esto significaba quedar, como los más pobres, expuestos a la represión parapolicial.

La vida del padre Carlos fue no solo una parábola del acercamiento de parte de la sociedad argentina al movimiento peronista sino también, del devenir de los más pobres de nuestra Patria frente a la violencia institucional, que derivaría en la dictadura genocida de 1976. Su temprana muerte en manos de la Triple A, el 11 de mayo de 1974, anunció lo que ocurría a partir de allí con los barrios más vulnerados de la ciudad puerto. Pero la memoria popular a veces es terca y obstinada, no olvida a quienes dieron su vida por cambiar y hacer más justa a la Patria. 50 años después en muchos rincones de la ciudad se conmemora su muerte. Hacen memoria diciendo NUNCA MÁS a la violencia política genocida pero también, celebran su vida en el encuentro comunitario.

(*) Licenciada en Historia (UNLu), Especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa). Docente investigadora del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano de la UNLa.

Discusión acerca de esta noticia